「DXってよく聞くけど、どういう意味なの?」

「DX」という言葉をよく耳にするけれど、いまいちピンとこない。

このような悩みはありませんか?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とはデジタルツールを導入するだけではありません。

ビジネスのあり方そのものを変革することです。

そこで今回は、「DXとは何か」「なぜ今、DXが必要なのか」について、背景からわかりやすく解説します。

この記事を読めば、DXの重要性を理解し、自社のビジネスにどう活かすべきかが見えてきます。

DX化とは?簡単にわかりやすく解説

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、簡単に言うと「デジタル技術を使って、会社や生活のあり方を変えること」です。

DXの全体像がつかめるように、3つのポイントで解説します。

DXの全体像がつかめる3つのポイント

- DXの意味・定義

- DXの種類と技術

- DX化とIT化の違い

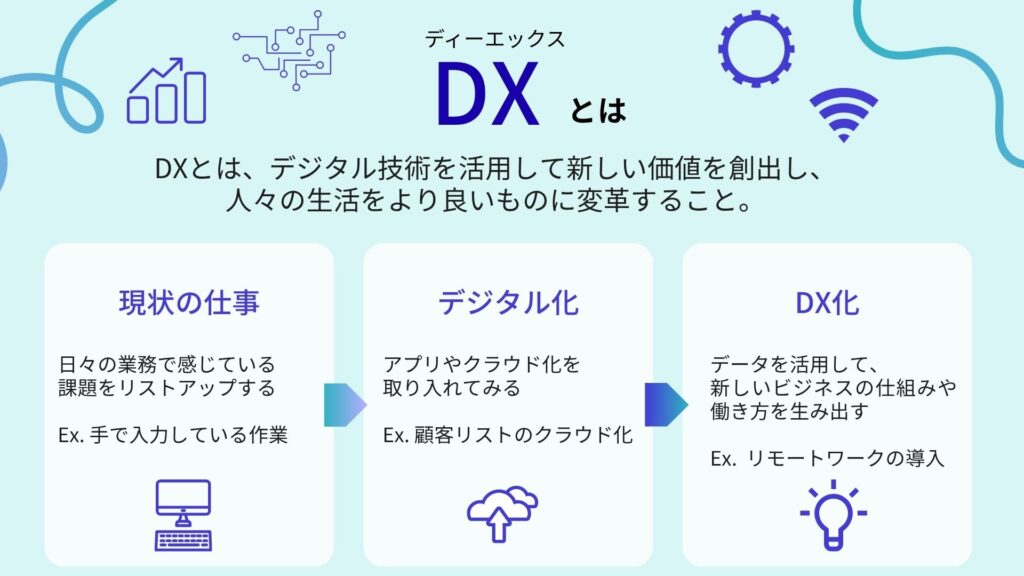

DX化とは、仕事にパソコンを導入してデータをデジタル化する、IT化とは少し違います。

デジタル技術を道具として使うだけでなく、それによってビジネスモデルや組織そのものを根本から変革することを目指しています。

DXの意味・定義

DXはデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略です。

「X」は交差するという意味のTransが、X(クロス)に置き換えられ、「DX」という略称になりました。

直訳すると「デジタル変革」ですが、「デジタル技術を使って、人々の生活をより良いものに変革する」という意味になります。

業務効率化するだけがDX化ではありません。

従来のビジネスモデルや業務プロセスを見直し、デジタル技術を使って、新しい価値を創出することをDX化としています。

DXは「便利になる」だけでなく、「今までできなかったことができるようになる」ことで、会社全体やビジネスのあり方を変えていくことを目指します。

新しい価値を生み出したり、お客さんとの関係をより良くしたり、会社全体の競争力を高めたりするために、今、多くの企業がDXに取り組んでいるのです。

業務効率化に関するDXについて詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

DX化の種類と技術

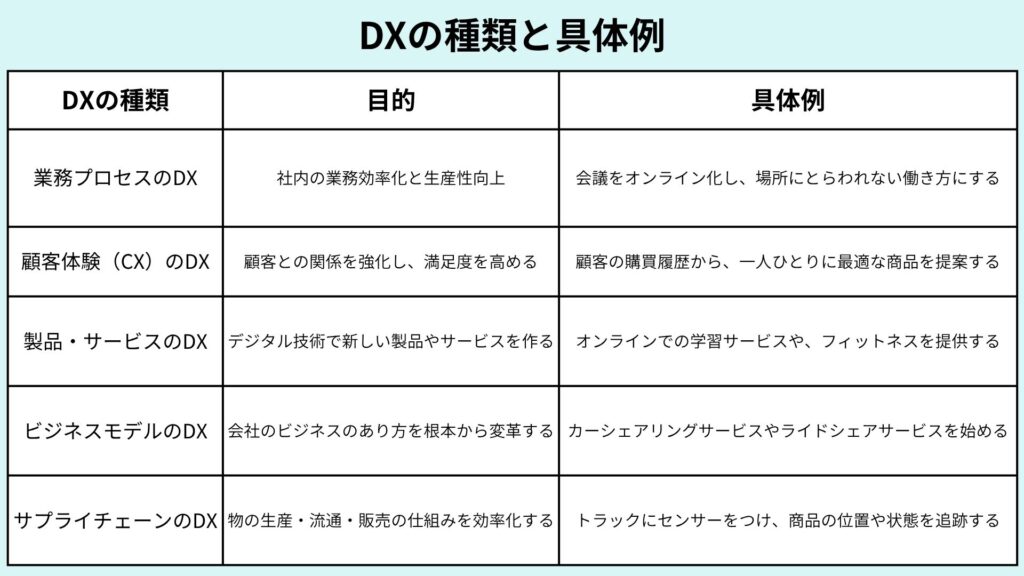

DXには、主に目的や対象となる領域によっていくつかの種類に分けられます。

以下の表は、DXの主な種類とその具体例をまとめたものです。

DXは、これらの種類が単独で進められるだけでなく、複数の種類が組み合わさって行われることが一般的です。

業務プロセスのDXを進めることで、結果として顧客体験が向上するといった相乗効果が生まれることもあります。

DX化とIT化の違い

DX化とIT化(デジタル化)は、どちらもデジタル技術を使う点で似ていますが、目指しているものが根本的に異なります。

- IT化とは・・・アナログな作業をデジタルに置き換えること

- DX化とは・・・デジタル技術を使って、会社やビジネスの仕組みそのものを変えること

IT化とは「効率化」が主な目的で、今までのやり方を変えずに、道具だけを新しくするイメージです。

IT化は、アナログな作業をデジタルに置き換え、作業のスピードを上げるための手段になります。

DX化は「変革」が主な目的で、新しい価値を生み出し、会社や社会のあり方を変えていくイメージです。

DX化は、効率化を超えて、業界内での優位性や競争力を高めることを目指しています。

IT化は多くの企業で取り組んでいることです。

一方のDX化は「他社には真似できない独自の強み」を生み出し、激しい競争の中で生き残るための「武器」となるのです。

DX化とIT化について詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

簡単にDX化のことがわかる事例

DXが私たちの身近な生活やビジネスにどのような変化をもたらしているのかを、具体的な事例を通してわかりやすく解説します。

普段使っているサービスやモノが、実はDXによって生まれ変わったものだと知れば、DXのイメージがもっと掴めるはずです。

身近にあるDX化の成功事例

- 音楽・動画配信サービス

- 交通系ICカード

- 社内業務のアプリ化

ここでは、以上の3つを成功事例として、解説していきます。

音楽・動画の配信サービス

従来は、CDやDVDをレンタルしたり購入したりするのが一般的でした。

モノを売買するビジネスでしたが、DXにより、モノではなく「体験」を売るビジネスに変わりました。

音楽・動画の配信サービスは、月額料金を払うだけで、いつでも好きな音楽や映画を楽しめます。

ユーザーの視聴履歴や好みをAIが分析し、「あなたへのおすすめ」を提案することで、さらに利用者を増やしています。

交通系ICカード

電車に乗るには切符を買う必要があり、これは切符を買う手間や、紛失してしまうといった課題がありました。

この課題を解決するために、交通系ICカードというサービスが登場しました。

交通系ICカードは、ただ切符をカードに置き換えただけではありません。

このカードはお金の代わりに使える機能も持ち、買い物にも使えます。

駅構内や乗車データはビッグデータとして活用され、電車の運行計画や駅の施設配置の改善にも役立てられています。これにより、交通と買い物が一体化した新しい体験が生まれました。

社内業務のアプリ化

Excelの顧客リストをクラウドやアプリで管理する

顧客情報や問い合わせ履歴が複数のExcelファイルや部署ごとにバラバラに管理されており、情報共有がスムーズに行えない課題がありました。

Excelファイルを一元管理できる社内システムを構築することで、顧客情報、案件の進捗など部署間の情報共有が格段にスムーズになり、業務にかかる時間が大幅に短縮しました。

問い合わせ管理ツールやメールシステムと連携させることで、「顧客からのメールが届いたら、自動的に対応履歴としてシステムに登録し、担当者に通知する」といった一連のプロセスも自動化できます。

属人化(人に頼りきりになっている仕事や状態)がなくなり、社内DX化にも繋がります。

属人化の解消について詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

DX化が必要な3つの理由

DX化が必要な理由は「会社が変化する時代を生き抜くため」です。

昔ながらのやり方だけでは、新しい技術やサービスに次々と対応していくことが難しくなります。

そこで、DX化がなぜ今、重要なのかを3つのポイントでわかりやすく解説します。

DX化が必要な3つのポイント

- 変化の速い時代に対応するため

- 競争力を高めるため

- 「2025年の崖」問題と人材不足

それでは、以上の3つのポイントについて解説していきます。

変化の速い時代に対応するため

私たちの周りは、インターネットやAIの普及によって、早いスピードで変化しています。

顧客のニーズやトレンドも迅速に移り変わります。

こうした変化に対応できるかが、生き残っていくために重要です。

DX化は、デジタル技術を武器に、変化に素早く対応できる会社になるために必要なのです。

競争力を高めるため

業界内での競争力を確保するため、DXが必要とされています。

競争が激しい現代のビジネス環境を生き残るには、企業は常に進化し続ける必要があります。

DXは、顧客データを分析して新しい価値を生み出したり、従業員の負担を減らして働きやすい環境を作ったりと、会社内外に大きな変化をもたらします。

このように、DXは単に便利になるだけでなく、競合他社に差をつけるための不可欠な戦略なのです。

「2025年の崖」と人材不足の問題

「2025年の崖」問題とは、多くの企業が抱える古いシステムが刷新されない場合、巨額の経済損失を生む可能性があるという経済産業省が提唱した課題です。

参照:D X レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

多くの企業が古いITシステムを使い続けており、維持管理にコストと労力がかかっているのです。

また、少子高齢化の影響から、業務量は増える一方で、人材が不足している問題が発生しています。

自動化技術やAIを導入することによって人手不足の業務を効率化・省力化することが可能になります。

テレワークやリモートワークによって、育児や介護を担う人々も働きやすくなり、多様な人材を活用できます。

古いシステムから脱却し、新しいビジネスモデルを構築するために、DX推進が必要です。

DXの推進方法について詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

簡単にDX化するための3つのステップ

DX化という言葉は難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に表現すると「仕事やサービスをデジタルの力でもっと便利にすること」です。

以下に、簡単に始められる3つのステップを紹介します。

簡単にDX化するための3つのステップ

- 仕事の現状を把握する

- 身近なデジタルツールを使ってみる

- データを活用する

上記の3つのステップから、どのようにするとDX化に繋がるのかを解説していきます。

1.仕事の現状を把握する

DX化は、まず自分たちの仕事の現状を正しく把握することから始まります。

社員一人ひとりが日々の業務で「不便だな」「もっと楽にならないかな」と感じている小さな課題をリストアップすることから始めましょう。

小さな課題の例

- 毎日手で入力している作業

- 紙の書類を探す時間

- 担当者しかやり方を知らない仕事

何が面倒か、何に時間がかかっているかを見つけることが、DX化の第一歩です。そのためには、社内で活発にコミュニケーションを取り、情報を共有することが大切になります。

2.身近なデジタルツールを使ってみる

現状を把握したら、スマホやパソコンで使える「便利な道具(アプリやサービス)」を取り入れてみましょう。

アプリやサービスを取り入れる例

- 紙の申請書を、スマホで入力できるアプリにしてみる

- 社内の連絡をメールからチャットツールに変えてみる

- 顧客リストをExcelからクラウドの共有システムに変えてみる

難しいシステムを導入する必要はありません。

「これなら使えそう」と思えるものから試してみるのがポイントです。

すでに身の回りにある道具を、少しだけ使い方を変えることで、手間や時間を大きく減らせます。

まずは1つの作業だけでも、無理なく試してみましょう。

3.データを活用する

デジタル化が完了したら、次のステップとして、データを会社の仕事に活かします。

データを活用して新しいビジネスの仕組みや働き方を生み出すことがDXに繋がるのです。

データを活用する例

- 顧客データを分析して、売上を増やすためのサービスを考えてみる

- 作業時間のデータをもとに、無駄な作業をなくす仕事のやり方を決める

データを活用して、「効率化」から「会社全体の変革」をすることで、簡単に社内のDX化を進められます。

社内のDX推進について詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

DX化とは、会社や生活のあり方を変えること

本記事では、DX化について事例や必要な理由、DX化のステップを含めて、わかりやすく解説しました。

DX化は、デジタル技術を導入するだけでなく、仕事や会社の仕組みを根本から見直し、より良い形に変えていくことです。

日々の業務に潜む「不便」を見つけ、デジタル技術を活かしてビジネスのあり方そのものを変革しましょう。

「業務改善を始めたい」「DX化の一歩を踏み出したい」とお考えの方は、この機会にプラスAppsの導入を検討してみませんか。私たちと一緒にDX化への一歩を踏み出しましょう。